第2回 「大ズボン」:中国中央電視台(CCTV)本部ビル(その1) 東福大輔

第2回 「大ズボン」:中国中央電視台(CCTV)本部ビル(その1)

2002年の初夏に、勤めていた会社の暇を見計らって、オランダのロッテルダムへ遊びに行った。友人宅に泊まらせてもらったが、当の友人はほとんど家に帰って来ず、毎朝起きるとメモがテーブルの上に置かれているだけ、という有様だった。理由を聞くと「会社でやっているコンペが忙しい」という。コンペというのは、様々な設計者に設計案を出させ、その内容を競わせる設計競技のことだ。彼がいたのはOMAという設計事務所で、そこで取り組んでいたのは北京に建設予定のCCTV(中国中央電視台)本部ビルのコンペだった。提出の後、事務所を訪ね、ガランとした事務所のアチコチに転がる作業の残骸を見せてもらった。当時、いずれ中国に来ることになることも知らない私は、ふーんと眺めるだけだったが、後にその案が実現するのが決定し「あれは21世紀を代表する摩天楼になるかもしれない」と思うようになった。

建物と関係ない仕事をしている人たちからは「あんな珍妙な案、なんでアナタが褒めるのか分からない」というコメントを頂いたが、建築設計者というものは、建物の今現在の姿だけではなく、建物が建ち続ける期間、つまり数十年後や百年後のことを考える習性がある。皆がカッコいいと思うデザインは、審美眼が人々に行き渡ってしまっており、その意味では「古さ」が始まっているともいえる。だが、この案は、未来にもインパクトを保ち続けるだろう、という確信に似たものがあった。

OMAのボス、レム・コールハースは、1970年代から摩天楼を研究してきた。その題材は20世紀初めのニューヨーク、マンハッタンである。そんな彼が、同時期に行われたグラウンド・ゼロのコンペ参加を捨てて、中国のCCTVの本社ビルコンペに取り組むというのは一つのニュースだった。提出された案は、2つのタワーが上部で連結するというものだ。低層部分は、トラックが直接乗り入れられるような大型スタジオが集中している。そこから、報道部門、業務部門の二つの部門を納めたタワーが立ち上がり、さらにその上に管理部門がドカンと置かれ、全体として立体的な円環状の建物になっている。組織の構成に従った各機能の配列を見れば、非常に理にかなった配置である。唯一、理にかなっていないのは、50mものキャンチレバー(本体から持ち出した構造)で上部を支えるという、その破天荒な構造だけだ。施設の要求事項にバカバカしいまでに従い、逆に構造的な合理性をあえて無視することで新しいカタチを得るという、実にレム・コールハースらしい考え方であった。

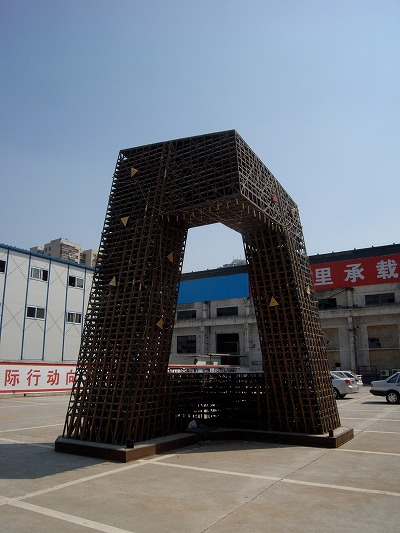

コンペの審査会でも、構造が成立可能かどうかが問題となったらしい。構造担当は当時アラップというエンジニアリング事務所に所属していたセシル・バルモンドだったが、彼は、構造上大きなストレスがかかる部分にブレース(斜材)を多く設け、この不均質な構造が外部に露出するというシステムを考えだした。セシルは既に世界的に高名な構造家だったが、審査を行った政府高官たちはそれでも懐疑的だったらしい。結局、コンクリートと鉄で巨大な模型を作り、それを揺らして耐震性が確認されたという。

この案は、「アイコニック」な点が審査員たちに評価された。「アイコニック」というのは、スカイラインの中において象徴的であること、つまり「シンボリック」なことだけを意味するのではなく、少々宗教的な含意もある。それは、企業活動の結果として建物があるのではなく、建物の形態がCCTVの企業イメージに成り代わってしまうということだ。キリスト教の「イコン画」が、板に描かれた絵に過ぎないにも関わらず礼拝の対象になってしまったのと同様、この建物は完成前からCCTVの番組間に登場し、「CCTVそのもの」として人々に認識され始めたのである。

(次回へ続く)

写真1枚目:CCTV(中国中央電視台)本部ビル(筆者撮影)

写真2枚目:建設中、現場に置かれていた構造検討用模型(筆者撮影)

《華北の「外国」建築をあるく 東福大輔》前回

《華北の「外国」建築をあるく 東福大輔》次回

《華北の「外国」建築をあるく 東福大輔》の記事一覧