〔45〕宗主国の存在感が薄かったアジア最後のヨーロッパ系植民地・マカオ 小牟田哲彦(作家)

〔45〕宗主国の存在感が薄かったアジア最後のヨーロッパ系植民地・マカオ

香港を訪れる観光客は、よほど急ぎの弾丸スケジュールか香港に特化したリピーターでない限り、船でマカオへ足を延ばすことが多い。香港からマカオまでは高速フェリーで所要約1時間。そのため、香港の観光客によるマカオ訪問は、香港のホテルに荷物を置いたままの日帰り旅行が主流となっている。香港には、九龍半島とヴィクトリア・ハーバーを挟んで対峙する香港島以外にもたくさんの離島があり、それぞれに見どころがあるのだが、それらの島々よりも離れたマカオに旅行者が集中するのは、かつての統治権者が香港とマカオで異なっており、香港と異なる異国情緒を感じられる場所だからだろう。

マカオは1557年、日本では桶狭間の戦いの3年前にあたる年にポルトガル人居留地が当地に設立されたのが、ポルトガルによるマカオ支配の始まりとされる。その後、イギリスに支配された香港の隣でポルトガルによる統治が続いたが、1974年にポルトガル本国で政変が起こると中国へのマカオ返還の動きが進み、1999年12月に主権を中国へ返還。442年ぶりにマカオはポルトガルの手を離れるに至った。香港返還から2年後の出来事であり、このマカオ返還を最後に、ヨーロッパの国々がかつてアジアに有していた植民地あるいはそれに類する海外領土は全て消滅した。

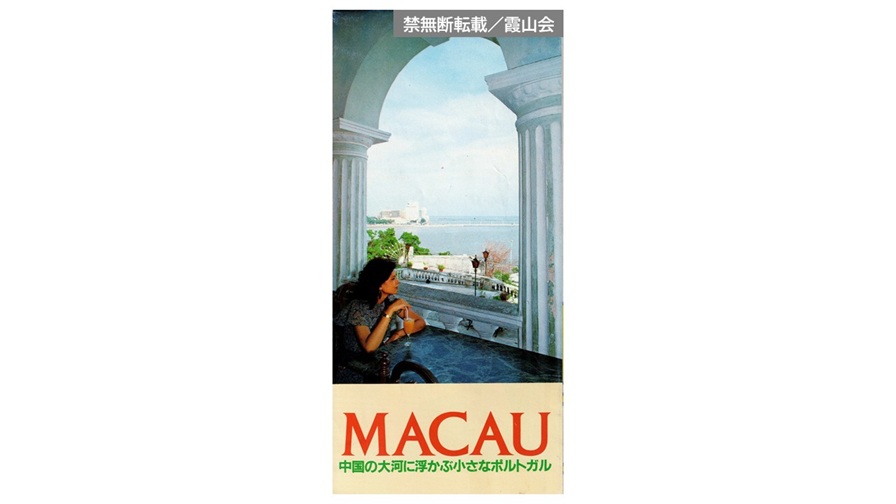

もっとも、観光旅行先としての香港やマカオは、「植民地」という言葉が持つマイナスイメージを感じさせることが少なかった。下の画像は1984年に東京のマカオ政府観光局が発行したマカオの観光マップだが、「中国の大河に浮かぶ小さなポルトガル」というキャッチフレーズからは、遠いヨーロッパのそのまた最西端の国の雰囲気をアジアの中で感じられる、出島のようなエキゾチックな魅力を打ち出そうという意欲が伝わってくる。

1984年に東京のマカオ政府観光局が発行したマカオの地図

この地図の裏面にある「GENERAL INFORMATION」の見出しは「東洋と西洋の出会いの街マカオ」。同じことはイギリスの植民地だった香港にも言えたのだが、世界有数の国際貿易都市として発展を遂げた大都会の香港に比べると、マカオはカジノをはじめとするギャンブルのイメージを除けば、どこかのんびりとした古きヨーロッパを感じさせる。宗主国がポルトガルという、多くの日本人にとってはイギリスよりもやや遠さを感じる国であったことも、そうした印象を強める要因だったかもしれない。

ただ、実際に現地を訪ねてみると、現地で「ここがポルトガル領だ」と感じることは少なかった。フェリーを降りた港の出入国審査場内に掲げられている案内表示の第1言語がポルトガル語だったのを除くと、マカオ滞在中にポルトガル語を見聞きする機会はなかった。試しに入場してみたカジノはもとより、街の中でランチタイムに入ったポルトガル料理店でも当然のように英語だけで事足りた。ベトナムでは独立後も長らくフランス語の通用度がそれなりに高かったのと比べると、同じく非英語圏であるポルトガルが支配する現役(?)の植民地なのに、宗主国の言語の通用度は驚くほど低かった。コロニアル様式の建築物があちこちに見られる街並みは確かにエキゾチックだったが、そのコロニアルな雰囲気を持ち込んだ統治国の存在感は稀薄というのが、一観光客が瞥見した中国返還前のマカオの思い出である。